Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di Raffaele Vacca sulla traslazione presso la Cattedrale di Sorrento dei resti mortali del compianto arcivescovo Antonio Zama.

Agli amici

Nel tardo pomeriggio di martedì 7 luglio, in occasione dell’anniversario della sua morte terrena, avvenuta improvvisamente a Napoli nel 1988, saranno traslati nella Cattedrale di Sorrento i resti mortali di monsignor Antonio Zama. Dopo la traslazione ci sarà una commemorazione di Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale, seguita, alle ore 20, da una celebrazione eucaristica, presieduta da monsignor Francesco Alfano, arcivescovo di Sorrento – Castellammare di Stabia.

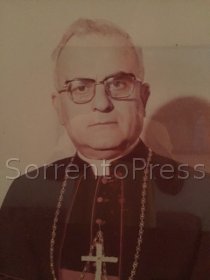

Nominato da Paolo VI arcivescovo di Sorrento e vescovo di Castellammare di Stabia il 27 agosto 1977, monsignor Antonio Zama aveva fatto il suo solenne ingresso a Sorrento nel pomeriggio di domenica 2 ottobre. Vi arrivò a bordo di un aliscafo in corsa speciale, accompagnato, tra gli altri, dai monsignori Antonio Pagano e Antonio Ambrosiano, appena nominati vescovi ausiliari di Napoli. Fuori dal porto fu accolto, secondo un’antica tradizione sorrentina, da centinaia di barche pavesate, mentre tutte le campane delle chiese iniziavano a suonare a festa. Contava sessant’anni.

Ordinato sacerdote nel 1940, aveva insegnato presso la Facoltà teologica di Capodimonte e presso il Pontificio Istituto pastorale di Roma. Era stato cappellano all’Università Federico II di Napoli ed assistente della Fuci (Federazione universitaria cattolica italiana) napoletana, prima di essere della stessa Fuci vice assistente nazionale e poi assistente nazionale dal 1964 al 1967, quando era stato nominato vescovo ausiliare di Napoli, dove era stato anche vicario generale. Era anche giornalista pubblicista e direttore della rivista di teologia “Asprenas”.

Diciotto giorni prima del suo solenne ingresso a Sorrento aveva inviato all’Arcidiocesi di Sorrento, ed alla Diocesi di Castellammare di Stabia la sua prima (ed unica) lettera pastorale. Verso la conclusione aveva ricordato che erano numerosissimi coloro che, “provenienti da tutte le Regioni della nostra Italia ed anche da Paesi esteri”, venivano nei territori delle due diocesi per trascorrervi periodi di riposo o di cure. Poi aveva aggiunto: “In quanto cittadini dovremo seriamente contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Ma più ancora, in quanto cristiani, dovremo impegnarci per una testimonianza autentica di vita e fornire loro le occasioni per una riflessione che sia salutare alimento spirituale. Iniziative, proposte apostoliche, realizzazioni efficaci dovranno impegnarci per offrire ai graditi ospiti il volto di una Chiesa viva e credibile, ricca di fede e traboccante di carità”.

Se e come questo stesse avvenendo, cercò anche di verificare nella Visita Pastorale, che inaugurò il 7 dicembre 1981, iniziando dalla Cattedrale di Sorrento, e che si concluse due anni dopo. La visita pastorale ispirò l’indimenticabile Convegno ecclesiale diocesano, che si svolse a Sorrento dal 15 al 19 ottobre 1984.

Nel presentarlo, il 28 agosto 1984, monsignor Antonio Zama, disse, fra l’altro, che il Convegno voleva essere “una riflessione attenta per concretizzare una programmazione pastorale coraggiosa all’insegna della fiducia e della speranza”. Ed anche che era necessario “vincere la tentazione di rifugiarsi nel “privato”, ingannati dallo strisciante pretesto che di fronte a situazioni così complesse e difficili nulla o poco possiamo fare”.

Disse anche che “la dimensione “culturale”, come anche quella sociale (sono infatti intimamente congiunte), è forse quella più difficile ad essere compresa”. Sostenne questa dimensione culturale, per la quale nel 1967 era stato fondato il Centro di varia umanità su indicazione di monsignor Carlo Serena, partecipando a molte manifestazioni organizzate dal Centro stesso. Innanzi tutto a quella della serata del 18 ottobre 1978, durante la quale, nella chiesa monumentale di San Michele, fu consegnata la cittadinanza onoraria di Anacapri a Graham Greene. Chiamato inaspettatamente a concludere la manifestazione, parlando a braccio, disse che l’opera di Graham Greene era innanzi tutto opera di “una ricerca che non si muove nell’ambito della realtà naturale (fisica, biologica, astronomia…), ma una ricerca che scende nell’interno del cuore umano. Non solo per capirlo, ma per trovare quello che c’è nel fondo: l’impronta di Dio, la presenza di Dio”.

Nel 1985 accettò di far parte della Giuria del Premio Capri – S. Michele, che era stato fondato l’anno precedente, e ne divenne presidente. Con il suo sostanziale contributo fu scelta “La nuova cristianità perduta” di Pietro Scoppola.

Sempre con il suo sostanziale contributo furono scelte, nel 1986, “La bisaccia del pellegrino” di Alberto Monticone e, nel 1987, “I quaderni di San Salvatore” e “Chiesa, laici ed impegno storico” di Giuseppe Lazzati. Un esame di queste opere rivela l’interesse di monsignor Antonio Zama per la situazione contemporanea, per il tempo che era stato e che aveva vissuto talvolta da protagonista, e per quello che era necessario fare per un futuro migliore.

L’opera di Pietro Scoppola sosteneva che la “nuova cristianità”, schierata soprattutto contro il comunismo e il laicismo, si era lasciata assalire e sconfiggere dalla sua stessa creatura, la società industriale avanzata, nella quale il consenso elettorale alla democrazia si pagava con il pronto contante dello sviluppo del benessere. In essa l’autore lapidariamente scriveva che “il nemico vero è venuto alle spalle silenzioso e a lungo inavvertito, nelle forme della società consumistica, destinata a corrodere in profondità, senza scontri clamorosi, ma per questo con maggiore efficacia, la fede del popolo italiano”.

“La bisaccia del pellegrino” di Alberto Monticone presentava il cristiano come colui che sa stare dentro la vicenda storica, ma è in grado anche di valutarla, di giudicarla, senza chiamarsene fuori; che è capace di prendere quella misura di distanza, non di estraneità, che gli impedisca di appiattirsi invece di agire bene in essa. “I Quaderni di San Salvatore” sono una sintesi efficace, limpida e suggestiva del pensiero di Giuseppe Lazzati, in gran parte espresso in Chiesa, laici ed impegno storico, e ripensato per essere offerto ai giovani. Sono otto volumetti dedicati rispettivamente al laico, alla corporeità, alla carità, alla verità, alla prudenza, alla cultura, all’amore, ed a fede, ragione e storia. Rappresentano “un itinerario organico di quella che potrebbe essere denominata una catechesi a misura del cristiano giovane adulto”, che la sceglie liberamente, per una sua esigenza interiore, senza sentirla per nulla imposta.

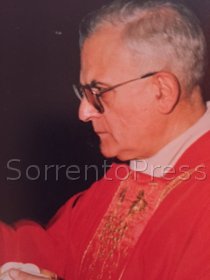

Proprio al Premio Capri – San Michele fu rivolta l’attenzione di monsignor Antonio Zama, nei primi minuti del suo ultimo giorno.

Dopo la manifestazione del tardo pomeriggio, organizzata dall’Azione Cattolica diocesana nel salone Carlo Serena, dopo la veglia di preghiera in Cattedrale, durante la quale aveva commentato la parabola del Buon Samaritano, e dopo la cena al Ristorante Caruso, mentre percorreva corso Italia per raggiungere l’episcopio, disse al suo accompagnatore, che aveva preso sotto braccio, che alle opere che, sotto la sua presidenza, erano state scelte il 14 giugno, nella sala inferiore della Torre Aragonese in Anacapri, e che erano “La donna nella Chiesa e nel mondo” di autori vari, “Per una sociologia oltre il postmoderno” di Achille Ardigò, “Etica dell’ambiente” di Alfonso Auer, “Il segno dell’informatica” di Gianfranco Bettetini, “Il senso della storia universale” di Fulvio Tessitore, “Politica ed istituzioni nell’Italia repubblicana” di Ciriaco De Mita, ne bisogna aggiungere un’altra. Era “Il discorso sociale della Chiesa da Leone XIII a Giovanni Paolo II” curato dal Ceras (Centre de Recherche et d’Action Sociales), sotto la direzione di Denis Maugenet dell’Institut Catholique di Parigi, era stata pubblicata, in edizione italiana, dalla Queriniana, a cura di Rocco Baione, con la presentazione di Bartolomeo Sorge. Conteneva dodici documenti di pontefici, da Leone XIII a Giovanni Paolo II,

La “Iustitia in mundo” del Sinodo dei vescovi del 30 novembre 1971 e la “Gaudium et spes” del Concilio Vaticano II.

Quando, dopo la solenne liturgia delle esequie, svoltasi nella cattedrale di Sorrento, nella mattinata del 9 luglio 1988, il furgone con la sua semplice bara in noce scuro si avviò da piazza Tasso verso Napoli, e molti immaginarono che fosse un definitivo addio, ci furono alcuni che pensarono che, con l’aiuto del Signore, i suoi resti mortali potessero ritornare un giorno nella sua cattedrale. È quel che avverrà ventisette anni dopo la sua scomparsa terrena.